Was wird aus dem GSVG? Zweite Anhörung im Ausschuss für Gesundheit

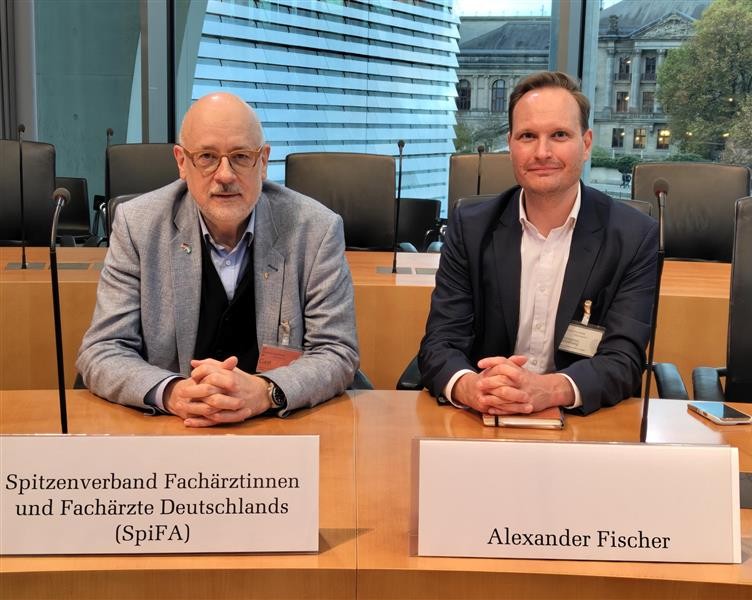

Am 13. November 2024 fand im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages erneut eine öffentliche Anhörung zum Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) statt. Alexander Fischer, Geschäftsführer der Gesundheitskioske (Gesundheit für Billstedt/Horn UG), war einer der acht namentlich benannten Sachverständigen und auf Vorschlag der Fraktion der SPD zur Anhörung eingeladen. In seinem dreiminütigen Redebeitrag legte Fischer dar, welchen entscheidenden Beitrag das Hamburger Modell leistet, um nachhaltige strukturelle Veränderungen im Gesundheitssystem zu herbeizuführen und eine gerechte Versorgung zu gewährleisten.

Während der öffentlichen Anhörung stellten die 43 Mitglieder des Gesundheitsausschusses ihre Fragen den geladenen Sachverständigen. An Alexander Fischer wurde die Frage seitens der SPD-Fraktion gerichtet, welche Mehrwerte er in der Praxis für die Versorgung sehe – insbesondere welche Effizienzgewinne und Synergieeffekte mit anderen Leistungserbringern – und was er zu dem Vorwurf sage, dass Doppelstrukturen aufgebaut würden. Außerdem, welche Erwartungen er hinsichtlich des GVSG an die Politik habe.

Der Geschäftsführer der Gesundheitskioske ging detailliert auf die Fragen ein und legte Zahlen und Fakten dar. Er erklärte, dass durch den Einsatz der Gesundheitskioske die Versorgung in den Quartieren zeitnah verbessert werden kann. So sei es dank dieses Modells innerhalb von sieben Jahren gelungen, 8000 Patienten gemeinsam zu versorgen. „Gemeinsam, heißt in einem großen Netzwerk aus niedergelassenen Ärzt:innen, Krankenhäusern und Pflegefachpersonen, die in die ambulante Versorgung integriert wurden“, so Fischer. „Das heißt, dass wir mindestens 250 bis 500 neue Patientenkontakte pro Monat haben, die sofort von dem Modell profitieren.“

50 Prozent der Patient:innen – also 4.000 Personen – seien über die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte überwiesen worden. Allein im Jahr 2023 seien 116 Patienten:innen aus der Abteilung Herzinsuffizienz einer Klinik in den Gesundheitskiosk gekommen und wurden hier poststationär mit den gemeinsamen Hausärzten versorget – und alle hätten keine Hausärztin oder keinen Hausarzt gehabt. Das zeige, wie schnell Versorgungsprobleme, die vor allem in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsdichte und einem hohen Armutsanteil – der zu Krankheit und dementsprechend überlasteten Praxen führe – gelöst werden können.

Fischer war es wichtig, nochmals zu betonen, dass hier kein Gegeneinander stattfinde, sondern es ganz im Gegenteil darum ginge, sich sinnvoll zu ergänzen: „Therapiediagnostik wird ergänzt, Therapie soll in den Alltag der Menschen integriert werden, die oft benachteiligt sind, beispielsweise durch einen niedrigeren Bildungsstand oder nicht ausreichende Sprachkenntnisse. So kann die Patientencompliance deutlich verbessert werden – was zu einer geringeren Belastung des Gesundheitssystems führt.“ Die Effekte einer schnellen und nachhaltigen Versorgungsverbesserung zeigen sich schnell und wurden durch die Universität Hamburg evaluiert: Innerhalb von 18 Monaten verbesserte sich die Lebensqualität der Menschen, die Complience war gestiegen, dementsprechend hatte sich die Zufriedenheit der Ärzteschaft erhöht und unnötige Krankenhauseinweisungen waren gesunken.

„Wir möchten für diese Regionen dieses Versorgungsmodell erhalten“, schließt Alexander Fischer. „Dafür brauchen wir keine 1000 Gesundheitskioske, sondern deutlich weniger. Die Kioske können aber nicht selektivvertraglich geregelt werden. Wir brauchen eine einheitliche Rechtsgrundlage – als Leistungsanspruch für die vulnerablen Patientengruppen und um Versogrung vor Ort zu halten.“

Mit Blick auf die Vertreter der Ärzteschaft ergänzt er: „Gerade die Ärztinnen und Ärzte sind darauf angewiesen, die Kooperation von zwischen Ärzten und Pflege, sprich das Arzt-Pflege-Tandem, zu installieren.“ Nach der öffentlichen Anhörung blieb noch Zeit für einen Austausch mit den Teilnehmenden und um die Ergebnisse der Anhörung zu analysieren. Als Fazit steht für die Gesundheitskioske fest, dass jetzt schnell Entscheidungen herbeigeführt werden müssen und eine Politik der langen Linie notwendig ist, damit sich die Versorgungslage in den Regionen zeitnah verbessert und Chancen nicht ungenutzt bleiben. Die Haltung, dass sich die unterschiedlichen Akteure im Gesundheitswesen konkurrierend gegenüberstehen und um Patienten kämpfen müssen, ist nicht zeitgemäß und bietet keine Lösung für die vielerorts defizitäre Versorgungslage. Nur eine gemeinsame Herangehensweise kann Veränderungen bringen.